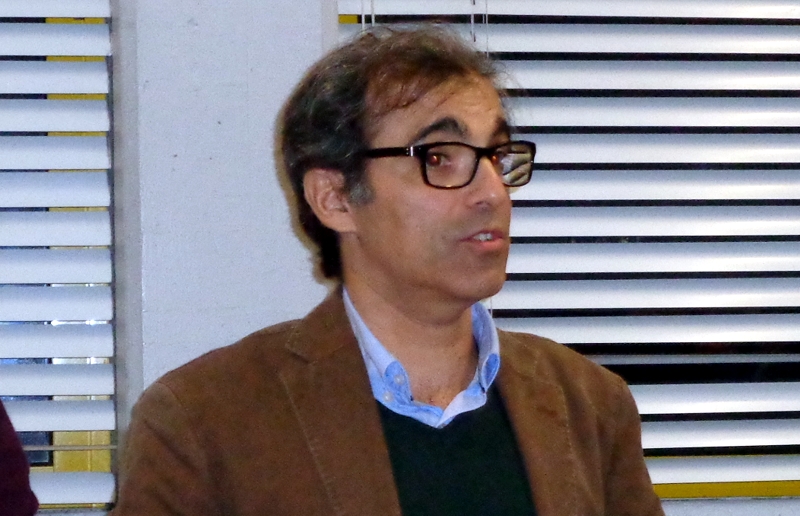

No espaço de Opinião na Rádio Boa Nova, Luís Filipe Torgal apresenta um texto da sua autoria, alusivo ao 25 de abril. Luís Filipe Torgal é professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, investigador e colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20) e autor de vários livros e artigos científicos ou de intervenção cívica e conferencista.

Uma revolução há 46 anos

“25 de abril de 1974 — «O dia inicial, inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a substância do tempo» (Sophia de Mello Breyner). De madrugada, um grupo arrojado de capitães afetos ao Movimento das Forças Armadas (MFA) desencadeou uma ação militar que derrubou 48 anos de autoritarismos (Ditadura Militar, 1926-33, e Estado Novo, 1933-1974). Os revoltosos tomaram os locais estratégicos, em Lisboa (Terreiro do Paço, Quartel do Carmo, Casa da Moeda, Assembleia Nacional, ponte Salazar, Rádio Clube Português, Emissora Nacional, aeroporto da Portela, Quartel-General da PIDE/DGS…) e noutras capitais de distrito. O povo aplaudiu-os e, 6 dias depois, no «Dia do Trabalhador», um mar de gente saiu à rua para festejar e legitimar a revolução — só no cortejo de 1 de maio de 1974, em Lisboa, terão participado cerca de 1 milhão de pessoas que gritaram, em uníssono, «O povo unido jamais será vencido!».

No dia 25 de abril, os militares sublevados quase não dispararam tiros (houve «apenas» 5 vítimas: 4 civis, assassinados por agentes da PIDE/DGS, e 1 agente desta polícia política morto por um militar quando fugia de uma multidão enfurecida). Preferiram exibir cravos vermelhos nos canos das suas armas.

O golpe militar do MFA convergiu numa revolução que depôs e exilou o presidente da República, Américo Tomás, e o presidente do Conselho, Marcello Caetano. Dissolveu a Assembleia Nacional. Destituiu os governadores civis do continente, os governadores dos distritos autónomos da Madeira e dos Açores e os governadores-gerais das províncias ultramarinas. Nomeou uma Junta de Salvação Nacional (JSN). Libertou e amnistiou os presos políticos e permitiu o regresso dos exilados. Originou a implosão dos organismos políticos do Estado Novo: PIDE/DGS, Legião Portuguesa, Mocidade Portuguesa, Ação Nacional Popular, censura/exame prévio e tribunais plenários.

A JSN — constituída por três generais, um brigadeiro, um coronel, um capitão-de-mar-e-guerra e um capitão-de-fragata —, presidida pelo general António de Spínola, assegurou a transição do poder até à nomeação de um governo provisório, que viria a ocorrer no dia 16 de maio desse ano.

À 1h30 do dia 26 de abril, o general Spínola leu ao país, na RTP, o comunicado da JSN, onde assumiu os seguintes compromissos: garantir a sobrevivência da nação no seu todo pluricontinental (decisão que questionava a essência do programa do MFA, o qual reconhecia que a solução para as guerras do ultramar era política e não militar); permitir a criação de associações políticas e a liberdade de expressão do pensamento; preparar o caminho para a eleição, por sufrágio direto, de uma Assembleia Nacional Constituinte e de um presidente da República.

Os dois anos que se seguiram até à elaboração e aprovação da Constituição de 1976 e à sua entrada em vigor foram agitados. Iniciou-se um processo difícil de democratização, descolonização e desenvolvimento cívico, cultural e educativo. Eclodiram confrontos acesos entre partidos e fações político-ideológicas, os militares do MFA e o general Spínola. Registaram-se rebeliões a 28 de setembro de 1974, 11 de março e 25 de novembro de 1975. Cometeram-se erros, pois o rumo de uma revolução é sempre doloroso e imprevisível. Portugal esteve prestes a soçobrar numa guerra civil. Mas os portugueses conseguiram reerguer-se, conciliar-se e fundar a III República — um regime democrático pluripartidário e semipresidencialista, assente na liberdade de expressão e na divisão dos poderes, que aderiu à União Europeia, em janeiro de 1986.

Entretanto, afastámo-nos do «dia inicial, inteiro e limpo» idealizado por Sophia de Mello Breyner. A democracia esmoreceu. Por isso, medrou no país uma «direita radical» (inspirada em Marine Le Pen, Salvini, Trump e Bolsonaro) que renega o regime democrático fundado pela Constituição de 1976 e ambiciona fundar um novo regime. O alegado federador desse movimento acusa, indiscriminadamente, os partidos políticos, os seus líderes e militantes de corrupção, clientelismo e nepotismo. Como se tudo isto não existisse em doses colossais e insuportáveis nos regimes autoritários ou nas atuais «democracias iliberais» (dirigidas por Trump, Bolsonaro ou outros chefes populistas nada recomendáveis). Como se muito mais do que isto não tivesse persistido durante o Estado Novo de Salazar e Caetano: o escândalo sexual do Ballet Rose (esquema de pedofilia, prostituição e abuso de menores que envolvia altas figuras do Estado Novo e que foi encoberto pelo regime, mas denunciado na imprensa britânica, em 1967); o assassinato do general Humberto Delgado (1965) e de outros oposicionistas por esbirros de Salazar; o tráfico de influências para obter cargos e benefícios no setor público; a promiscuidade entre o Estado e os grupos económicos; a ação aterrorizadora da PIDE; as arbitrariedades dos tribunais plenários, com os seus juízes corruptos e manipuláveis; a chantagem, as prisões e as exonerações por motivos políticos; as eleições fraudulentas; as mulheres submissas e amordaçadas; o desprezo pela democratização da educação e o desinvestimento na melhoria das condições de vida das populações; a eternização da guerra colonial, que destruiu as vidas de muitos jovens, isolou Portugal da Europa e do mundo e inviabilizou o seu crescimento, numa época em que as economias dos países da Europa ocidental cresciam a todo o gás (os «Trinta Gloriosos» anos); a imposição do pensamento único e da censura, que mistificava a realidade e inculcava nos portugueses a ilusão de viverem num oásis de paz e prosperidade.

Quem quer viver de novo na «noite» e no «silêncio»? O regresso a uma versão reciclada do populismo nacionalista e antieuropeísta significará sempre o retorno a um país autoritário, amordaçado, isolado, retrógrado e ainda mais corrupto e desigual. Creio que a Constituição de 1976 (que já foi revista sete vezes) reúne os instrumentos necessários aos ajustamentos do sistema político e à regeneração da democracia. Têm a palavra todos os portugueses e não apenas «os portugueses de bem» (seja lá o que isso signifique no discurso populista incendiário), os arrivistas e aqueles que prosperam exclusivamente à sombra dos partidos políticos que gravitam nas esferas do poder”.

Luís Filipe Torgal