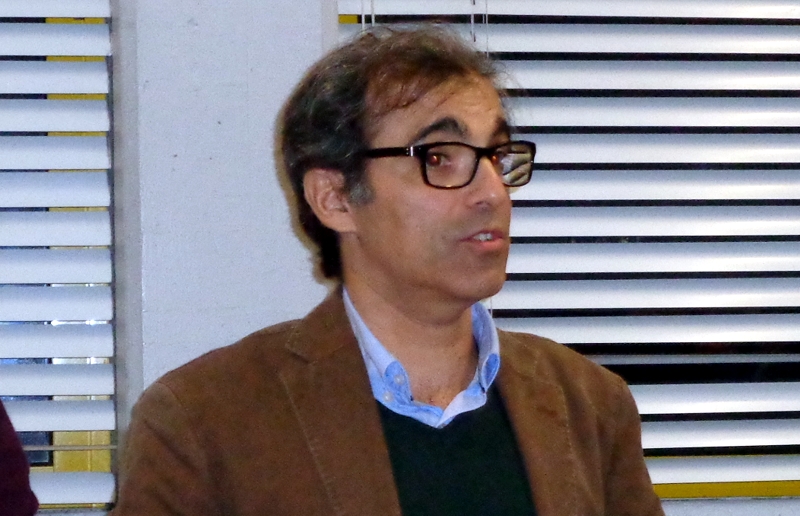

No espaço de Opinião na Rádio Boa Nova, Luís Filipe Torgal apresenta “Historia breve do combate das mulheres pela conquista da cidadania”. Luís Filipe Torgal é professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, investigador e colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20) e autor de vários livros e artigos científicos ou de intervenção cívica e conferencista.

“História breve do combate das mulheres pela conquista da cidadania”

“A Revolução Francesa foi moldada pelos valores Iluministas abreviados na trilogia «Liberdade, Igualdade e Fraternidade». Mas pensadores emblemáticos do Iluminismo, como Holbach, Kant ou Rousseau, não incluíram as mulheres nas suas cogitações sobre a igualdade cívica. Confinaram a mulher ao espaço doméstico, à maternidade, a servir o homem e a complementar as suas ações. Subscreveram o conceito tradicional de família patriarcal. Admitiram a fragilidade física da mulher, a qual seria determinada pelo útero que lhe concedia sensibilidade e emoção, mas tolhia a razão.

Contudo, durante o período tumultuoso da Revolução Francesa, as mulheres desempenharam um papel que não deve ser ignorado.

Participaram, armadas com fuzis, na tomada da Bastilha (14 de julho de 1789). Marcharam sobre o palácio de Versalhes, nas «Jornadas de Outubro» (de 1789), para denunciarem a fome causada pela escassez de pão e a inflação galopante, bem como para exigirem de Luís XVI inadiáveis reformas sociais. Apresentaram «petições» à Assembleia Nacional, em que reivindicaram o acesso à instrução, melhores cuidados para com as grávidas, mais oportunidades de emprego, licença de porte de armas, autonomia e participação política.

Mas as reformas liberais — onde devemos incluir direitos civis como o casamento civil e a lei do divórcio, vertida na Constituição de 1791, a abolição do direito de primogenitura ou a igualdade no direito a herdar dos seus progenitores — não originaram um progresso imediato das condições de vida das mulheres. Nem tão-pouco o período igualitarista radical da Convenção republicana jacobina (1792-95) ofertou melhores perspetivas de vida às mulheres. Aliás, a escritora feminista e sufragista Marie Gouze, que assinava os seus textos com o pseudónimo literário de Olympe de Gouges e redigiu a vanguardista Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, seria guilhotinada durante o «regime do terror» jacobino, por ter defendido a absolvição do rei.

Este arrojado manifesto protofeminista e protosufragista de Oympe de Gouges — dedicado à rainha Maria Antonieta — foi apresentado (e depreciado) na Assembleia Nacional, em 1791. Advogou a emancipação das mulheres por via da conquista de direitos cívicos idênticos aos dos homens. E pode ser abreviado nos seguintes lemas subscritos por Gouges: a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos; se tem direito a subir ao cadafalso, tem também o direito de subir à tribuna.

O período mais revolto da primeira revolução republicana francesa esgotou-se no consulado de Napoleão e, depois, na era do Império (1804-1815). Napoleão impôs o Código Napoleónico de 1804, que modernizou e unificou a França e inspirou outros códigos civis europeus. Consagrou garantias de maior igualdade e liberdade, confirmou o casamento civil e o direito ao divórcio. Todavia, discriminou a mulher, continuando a subordiná-la à tutela do homem e a reservar-lhe uma condição de súbdita. O mesmo aconteceu em Portugal, onde o Código Civil de 1867, elaborado sobretudo pelo visconde de Seabra (e que permaneceu em vigor até 1967), remetia as mulheres para cidadãs de segunda: por exemplo, não podiam ser testemunhas em testamento, prestar fiança ou ser tutoras, produtoras ou vogais do conselho de família, ficavam totalmente debaixo da tutela marital, depois de casadas, e dificilmente podiam divorciar-se, mesmo no caso de o marido cometer adultério.

Devemos, pois, inferir que o século XIX — época da disseminação das «gloriosas» revoluções liberais burguesas, mas também da propagação das revoluções industriais e da emergência dos movimentos socialistas e laicistas — não proporcionou a igualdade de cidadania entre ambos os sexos e uma vida menos árdua para as mulheres. Apesar de algumas cedências, persistiu uma sociedade patriarcal, onde as mulheres se submetiam ao poder dos homens e tardaram em alcançar direitos cívicos fundamentais.

A igualdade civil, o voto e a participação cívica das mulheres não foram consagrados nas múltiplas constituições e códigos civis nacionais.

Também, no mundo do trabalho, as mulheres permaneceram menorizadas e auferiam salários muito inferiores aos dos homens (geralmente, um terço do que os homens obtinham), sem que isso tenha constituído preocupação imediata para os sindicatos entretanto saídos da clandestinidade e enquadrados por ideologias socialistas, mas dirigidos por homens. E tardou o acesso da mulher à educação.

Não obstante, foi no final do século XVIII e, sobretudo, entre a era oitocentista e a alvorada do século XX, que emergiram mulheres carismáticas, feministas e sufragistas, que quebraram os estereótipos vigentes e tomaram nas suas mãos o combate pela igualdade de género: na família, no trabalho, na educação, no acesso ao voto e ao direito de serem eleitas para os mais altos cargos cívicos das nações.

Na França e na Inglaterra, esse combate contou com a intervenção pioneira — e por isso extraordinariamente destemida — da já citada Olympe de Gouges, de Mary Wollstonecraft ou de Emmeline Pankhurst.

Em Portugal, foram, sobretudo, as mulheres comprometidas com a causa republicana que desempenharam um papel importante na luta pela igualdade de género, fundamentalmente nas duas primeiras décadas do século XX.

Cito Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo, Maria Veleda e Adelaide Cabete, as quatro filiadas no Partido Republicano Português e iniciadas na Maçonaria (feminina).

Estas personalidades, embora nem sempre convergissem, bateram-se, a seu modo, pela emancipação da mulher na luta difícil contra a segregação causada por determinismos de sexo e género. Denunciaram injustiças sociais e reivindicaram a participação feminina na vida pública em igualdade de direitos com os homens: acesso ao voto, à educação, ao trabalho, à administração dos bens, revogação da legalização da prostituição, combate à mendicidade infantil, etc..

Algumas delas entraram em confronto com a I República (1910-1926), por os seus sucessivos governos não satisfazerem as suas reivindicações. É verdade que o novo regime promulgou as leis do divórcio e da família, o casamento como contrato civil, a revogação da obrigatoriedade da mulher prestar obediência ao marido, a equiparação do adultério masculino ao feminino para efeitos de separação, a concessão de direitos iguais aos filhos legais de ambos os sexos e, por exemplo, o reconhecimento da mulher poder publicar sem autorização marital. Todavia, ao contrário do que haviam prometido nos tempos da propaganda, os políticos republicanos negaram, intencionalmente, o voto às mulheres.

O Governo Provisório empossado após a revolução de outubro decretou, em 1911, uma lei eleitoral ambígua relativa ao sufrágio feminino, que concedia o poder de voto aos cidadãos portugueses alfabetizados que fossem chefes de família. Isso levou a médica e viúva Carolina Beatriz Ângelo a exigir a inclusão do seu nome nos cadernos eleitorais. O seu protesto apresentado a um tribunal de Lisboa foi atendido pelo juiz João Baptista de Castro (sintomaticamente, pai da feminista e sufragista Ana de Castro Osório). E, assim, Beatriz Ângelo tornou-se a primeira mulher a votar em Portugal, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, ocorridas a 28 de maio de 1911. O seu feito foi bastante mediatizado em Portugal e noutros países da Europa (naquela época, apenas a Finlândia reconhecia o direito de voto às mulheres). Porém, em 1913, num debate acalorado, a Câmara dos Deputados acabou por aprovar um novo código eleitoral que considerou inoportuno o voto das mulheres, com a anuência de uma maioria esmagadora dos deputados oriundos das principais tendências republicanas representadas no parlamento. A fundamentação desses deputados para esta decisão foi escorada nos perigos de o voto feminino ser retrógrado, antirrepublicano, obtuso, coagido pelo clero ou pelos maridos, ou de provocar a discórdia no lar nos casos em que os cônjuges professassem ideias opostas.

De todo o modo, o colapso da I República e a posterior implantação do Estado Novo representou uma regressão na conquista dos direitos das mulheres. Remeteu-as para o espaço doméstico e impediu-as de exercerem diversas profissões: na magistratura judicial ou no ministério público, na diplomacia ou nas forças de segurança. Apenas as mulheres solteiras podiam ser hospedeiras de bordo, enfermeiras ou telefonistas. E as professoras primárias precisavam de uma autorização do Ministério da Educação para poderem casar. A Concordata de 1940 proibiu o divórcio nos casamentos católicos. Por outro lado, existia uma diferença enorme entre a vida da mulher burguesa e a vida da mulher proletária, a qual, evidentemente, não podia ficar confinada no lar, pois tinha de conjugar as lidas domésticas com os árduos trabalhos agrícolas ou artesanais, ou as labutas de «vendedeira», de «criada de servir» ou de «mulher-a-dias». É verdade que o Estado Novo permitiu, desde 1933 e 1934, o sufrágio e a elegibilidade das mulheres para a Assembleia Nacional e para a Câmara Corporativa. Mas tais direitos foram concedidos a uma elite feminina muito circunscrita, que, aliás, estava em absoluta convergência com a ideologia e as práticas autoritárias, conservadoras e patriarcais do regime chefiado por Salazar.

Os finais dos anos 60 e o início dos anos 70 do século XX trouxeram novas conquistas.

Todavia, seria preciso esperar pela revolução de 25 de abril de 1974 para a luta pelos direitos das mulheres ganhar um novo elã. Uma luta que, importa enfatizá-lo, narra, afinal, uma história épica ainda por terminar, onde as conquistas alcançadas correm sempre riscos de serem revertidas em conjunturas de aguda crise política, económica ou religiosa”.

Luís Filipe Torgal*

*Luís Filipe Leitão Rodrigues dos Reis Torgal, CC n.º 7797056, professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Mestre em História Económica e Social Contemporânea e doutorado em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra. Investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20). Autor dos livros O sol bailou ao meio-dia. A criação de Fátima (2015), Tomás da Fonseca. Missionário do povo (2016), Fátima. A (des)construção do mito (2017). Organizou e prefaciou a reedição do livro de Tomás da Fonseca Na Cova dos Leões. Fátima: Cartas ao cardeal Cerejeira e uma antologia da obra do mesmo autor, intitulada Religião, República, Educação. Colaborou nas obras História de Portugal em Datas, História Comparada – Portugal, Europa e o Mundo, Dicionário Biográfico Parlamentar (1935-74) e Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Publicou, em coautoria, o livro Machado Santos (1875-1921) – O intransigente da República. Proferiu conferências em Portugal e no Brasil. É autor de diversos artigos científicos ou de intervenção cívica publicados em blogues, revistas e jornais locais, regionais, nacionais e estrangeiros.