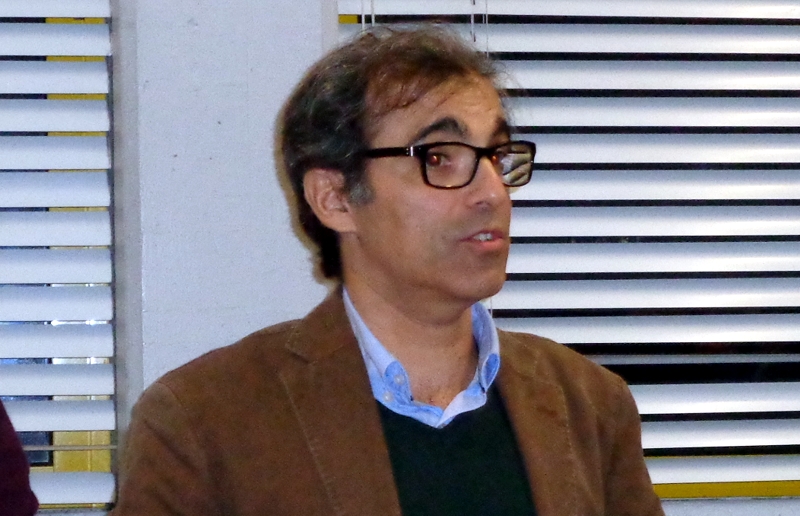

No espaço de Opinião na Rádio Boa Nova, Luís Filipe Torgal apresenta o artigo – Brandos costumes… «Não façamos barulho… deixemo-lo trabalhar». Luís Filipe Torgal é professor de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20) e autor de vários livros e artigos científicos ou de intervenção cívica.

Brandos costumes…

«Não façamos barulho… deixemo-lo trabalhar»

As cinco entrevistas a Salazar, encenadas por António Ferro (escritor modernista, jornalista fascinado pelas ditaduras fascistas, depois diretor do Secretariado de Propaganda Nacional), publicadas nas páginas do Diário de Notícias, em dezembro de 1932, após revisão minuciosa feita pelo próprio Salazar, terminam com as palavras que estão grafadas, em jeito de epígrafe, no subtítulo deste texto.

Parti dessas entrevistas — que apresentaram Salazar aos portugueses e, nas palavras do historiador Fernando Rosas, foram o «primeiro manual de propaganda do Estado Novo» — para a seguinte interrogação: o Estado Novo foi um regime com níveis elevados de violência preventiva e repressiva ou, pelo contrário, foi uma ditadura branda, adaptado aos «brandos costumes» do povo português?

Esta última expressão, grafada entre aspas, foi sobretudo engendrada e inculcada no imaginário dos portugueses pela dupla Salazar-Ferro, desde 1932, nas entrevistas atrás citadas (também publicadas, em 1933, no livro O homem e a sua Obra, com prefácio de Salazar, que teve sucessivas edições). E inspirou o título, irónico, do livro editado, em setembro de 2022, pela Temas de Debates: Luís Reis Torgal, coordenação, Brandos Costumes… O Estado Novo, a PIDE e os intelectuais.

Nas citadas entrevistas, Ferro e Salazar forjaram o mito de um Estado Novo paternalista, humanitário, de brandos costumes, uma espécie de fascismo suave à portuguesa, com leis menos severas e costumes menos policiados, onde a liberdade individual e os poderes do Estado eram refreados pela moral e o Direito (Salazar teria afirmado, nestas entrevistas, que «a liberdade vai diminuindo à medida que o homem se vai civilizando» e que «não pode haver liberdade contra a verdade e o interesse comum»). Um regime que manifestava esmeradas preocupações sociais, protegendo, alegadamente, os portugueses do demoliberalismo clientelar e anárquico, do capitalismo desregrado, do socialismo de estado, burocratizado e indolente, do comunismo retrógrado e do fascismo pagão e totalitário. Uma «ditadura de direito» que se via forçada a recorrer a «meia dúzia de safanões a tempo» contra «temíveis bombistas» para preservar a ordem e a vida das «crianças e de algumas pessoas indefesas», mas que, afinal, utilizava moderadas práticas repressivas e amnistiava e reintegrava muitos dos seus adversários («abençoado país este que tem a sua Sibéria na ilha da Madeira», escrevia António Ferro nas entrevistas que aqui seguimos). Um regime que justificava o recurso à censura para evitar que se «deturpem os factos, por ignorância ou má-fé, para fundamentar ataques injustificados à obra do governo, com prejuízo para os interesses do país […], para evitar mal entendidos, erros compreensíveis por vezes em matérias delicadas como a das Finanças […] [assim como para impedir] ataques pessoais […], desmandos de linguagem […], intrigas, insultos, insinuações, pessoalismos, provincianismos, baixa intelectualidade», que podiam perturbar o habitual modo de vida tranquilo dos portugueses. Enfim, um regime chefiado por um «homem que não é terrível, nem hostil», mas um líder «indiscutivelmente honesto e inteligente», amável, patriótico, condescendente, sensato, um professor catedrático dotado de uma personalidade complexa e original, audaz, «nada maquiavélico ou maquiavélico por dura necessidade», e que se tornou um «reformador singular» e um grande «chefe moral duma nação».

Ainda, segundo as representações propagandísticas de Salazar e Ferro — depois replicadas por outros cronistas, doutrinadores, pregadores orgânicos e pela máquina proselitista do regime —, o povo português era naturalmente bondoso, inteligente, dócil, hospitaleiro, educável, porém demasiado temperamental e individualista, precisando por isso de ser bem dirigido por Salazar, reeducado pelos competentes organismos do Estado e enquadrado por elites moralmente excecionais.

Julgo que muitos anos após o golpe militar do 25 de Abril de 1974, que derrubou o Estado Novo, estas imagens e representações panegíricas permaneceram adormecidas ou recalcadas no espírito de muitos portugueses. E, hoje, emergiram nas suas memórias (ou no espírito de quem já não viveu e desconhece este período) estimuladas pelos ressentidos movimentos populistas que florescem na Europa e em outros locais do mundo, mas também legitimadas por interpretações historiográficas renovadoras, revisionistas (normalizadoras e branqueadoras?), porém talvez demasiado simplificadoras, subjetivas ou até pseudo-inovadoras do Estado Novo.

Importa olhar para além das representações laudatórias e idílicas forjadas por Ferro e Salazar. Convém nunca esquecer que o Estado Novo de Salazar e de Caetano, nas suas diferentes fases, recorreu a quase todos os estratagemas usados pelos regimes autoritários e mesmo totalitários, de matriz fascista ou até de raiz marxista-leninista-estalinista, desde os anos 20 do século XX: «a exoneração forçada da função pública, a destruição ou o prejuízo das carreiras profissionais, os interrogatórios, a prisão sem culpa formada, a tortura, o julgamento por tribunais não neutrais em matéria política, a vigilância constante da ordem política e pessoal utilizando mesmo informadores secretos, a proibição da publicação de obras ou da realização de espetáculos, o clima de medo, etc.» (Luís Reis Torgal, obra citada, 2022, pp. 448-449) — e, devo ainda acrescentar: a violação de correspondência, as escutas telefónicas, as deportações e o exílio, os campos de prisioneiros, a repressão de greves e de manifestações estudantis, a fraude eleitoral, as intervenções da polícia de choque contra manifestantes na rua, as mortes violentas de opositores às mãos da polícia e os massacres nas colónias. Que o Salazarismo está associado a um ideário dogmático de império colonial e que criou múltiplos organismos, vários deles inspirados no fascismo italiano, capazes de seduzir, entreter, reeducar, doutrinar, enquadrar, manipular, subjugar, censurar e reprimir o povo e desse modo perpetuar a durabilidade do regime: Legião Portuguesa, Mocidade Portuguesa masculina e feminina, Secretariado de Propaganda Nacional (depois Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo), PVDE (depois PIDE e DGS), União Nacional (depois Ação Nacional Popular), prisões políticas (Aljube, Caxias, Peniche e Tarrafal), Obra das Mães pela Educação Nacional, Sindicatos Nacionais, Grémios Nacionais, Casas dos Pescadores, Casas da Lavoura, Casas do Povo, Comissões de Censura (depois Direção dos Serviços de Censura) e Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho.

Face ao poder eficaz destes organismos, creio que não faz sentido veicular a tese redutora e enviesada de que o povo foi cúmplice e não vítima do regime. Diria antes que a maioria do povo foi sobretudo instrumentalizado e mártir dos ditadores, doutrinadores, colaboradores e perpetradores do Estado Novo. Não obstante ter existido uma robusta minoria de cidadãos comuns de várias profissões que, pelas mais diversas razões (medo, indiferença, crença na ideologia reinante, oportunismo, ganância, pobreza material, cultural e moral…), colaborou — no Portugal salazarista e marcelista, assim como noutros regimes autoritários e totalitários de direita ou de esquerda — com os organismos mais repressivos do regime, prestando-se a desempenhar os trágicos papéis de informadores (no livro Informadores da Pide. Uma Tragédia Portuguesa, 2022, Irene Pimentel escreveu que existiam cerca de 20 mil, quando o regime caiu, em 1974, ps. 525 e 536).

O Estado Novo exerceu uma violenta repressão física e cultural sobre as oposições — sobretudo comunistas, mas também anarquistas, sindicalistas e anarcossindicalistas, «reviralhistas» e outros republicanos democráticos de diversas tendências, monárquicos, católicos progressistas, grupúsculos de esquerda radical, resistentes pacifistas contra a guerra colonial e independentistas das colónias ultramarinas. Vigiou, perseguiu, repreendeu e encarcerou assalariados rurais (do Alentejo e Ribatejo), mineiros, operários, pescadores, militares, profissionais liberais, professores, estudantes, populações autóctones das colónias, artistas e intelectuais.

Por exemplo, molestou e condicionou, dramaticamente, a vida de muitos intelectuais. O livro, atrás mencionado, onde colaborei, intitulado Brandos Costumes. O Estado Novo, a PIDE e os intelectuais, retrata as vidas, tragicamente acossadas pela censura e repressão do Estado Novo, dos escritores Tomás da Fonseca, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, Miguel Torga, Soeiro Pereira Gomes, Fernando Namora, Jorge de Sena, Natália Correia, Luís de Sttau Monteiro, entre outros, a partir do estudo dos seus processos na PVDE / PIDE / DGS.

Deixo, aqui, brevíssimas notas biográficas de José Tomás da Fonseca a partir do texto que aí assinei. Tomás da Fonseca foi um republicano socialista libertário e anticlerical recalcitrante de Mortágua. Exerceu funções políticas na Primeira República (chefe de gabinete do ministro de Fomento do primeiro governo provisório, deputado e senador próximo do «Partido Democrático» de Afonso Costa), foi diretor da Escola Normal de Lisboa, professor de Escola Normal de Coimbra e um escritor compulsivo sobretudo de obras de pendor anticlerical. Resistiu à Ditadura Militar e ao Estado Novo. Por isso, foi «saneado» da Escola Normal de Coimbra (1931) e proibido de exercer lugares de docência nas escolas públicas. A polícia política perscrutou, ininterruptamente, o seu quotidiano público e privado, bem como a vida dos seus familiares e amigos, prendeu-o em três ocasiões (1928, 1934 e 1947), sujeitou-o a afrontosos interrogatórios, em que o acusou de comunista, violou a sua correspondência, efetuou sucessivas buscas na casa de Mortágua, onde Tomás da Fonseca acabou por se refugiar com a família, para sobreviver de parcos rendimentos agrícolas, confiscou e destruiu manuscritos inéditos da sua autoria, proibiu, aprendeu e destruiu 17 títulos dos seus livros e vigiou o seu funeral. No seu processo da PVDE / PIDE / DGS (que tem mais de uma centena de páginas) consta um curioso relatório detalhado do seu funeral, onde estão registados os nomes e profissões de muitas das pessoas que compareceram na cerimónia, as conversas escutadas, 79 matrículas de automóveis que incorporaram o cortejo fúnebre, a identificação dos oradores e o teor dos seus discursos, no momento em que o seu corpo foi sepultado, em campa rasa.

Miguel Torga resume, com as suas palavras impressivas, a longa vigilância hostil que a PIDE lhe destinou (e a muitos outros oposicionistas), num excerto magistral da sua obra Diário XII (1975) evocado por Renato Nunes no livro Brandos Costumes… aqui citado: «Coimbra, 18 de fevereiro de 1975 – Uma alma devotada envia-me um monte de fotocópias do meu processo na PIDE. Um acervo de documentos ridículos e trágicos ao mesmo tempo. Os passos que dei durante quarenta anos seguidos hora a hora, reproduções de cartas particulares que escrevi e recebi, denúncias feitas por pessoas insuspeitas, quanto ganhava e não ganhava no consultório, minúcias de que me esquecera, todo o meu passado coligido, vasculhado, devassado. E tive pena de mim, […] descarnado de qualquer substância anímica, mais objetivamente exata do que biográfica que porventura aflora à tona do que escrevi, parecia o relato de uma autópsia».

Creio, pois, que os argumentos aqui apresentados demonstram que Portugal não foi (e não será) um país de «brandos costumes». E que o Estado Novo, ao longo dos seus diversos ciclos, foi um regime autoritário, com inclinações totalitárias, que perscrutou, censurou e reprimiu, violentamente, a vida da maioria dos cidadãos portugueses, que pretendeu reduzir à condição de súbditos.

Luís Filipe Torgal